「120坪の土地に家を建てる間取りの事例を教えてほしい!」

「家を建てる際の注意点は?間取りプランを作成依頼できる方法はないの?」

広い土地に理想の住まいを建てたい——そんな夢を描いて、間取りや配置に頭を悩ませていませんか?

120坪の土地に家を建てる場合、可能性が広がる一方で、どこに何を配置するかで住み心地は大きく変わります。

採光・通風・プライバシー、そして将来のライフスタイルの変化まで。間取りに正解はありませんが、「失敗しない選び方」は存在します。

この記事では、120坪の土地を最大限に活かした間取り例と、見落としがちな注意点まで、わかりやすくご紹介します。

- 建ぺい率や高さ制限などの法的条件を事前に確認することが重要

- 日当たりや隣家との距離に配慮した間取りで快適性を高める

- 地盤状態を把握し、余計な改良費が発生しないか事前に調査する

120坪の土地に家を建てる際は、ただ広いだけで満足せず、法規制・日照環境・地盤状態など、基本をしっかり押さえたうえでプランを立てることが、快適な住まいづくりへの近道です。

そして、無料で間取りプランを依頼したい方は、運営歴13年の優れた実績を誇る『タウンライフ家づくり』の活用が便利です。

「タウンライフ家づくり」とは、希望条件を入力するだけで、厳格な国家基準をクリアした住宅メーカーのみから間取りプラン・資金計画・土地提案などを一括でもらえる無料の家づくり支援サービスです。

- 3つの提案が“すべて無料”で一括入手!

希望に沿った「間取りプラン」「資金計画」「土地探し」の3プランを受け取れ、家づくりが一気に進む! - 複数社の提案を自宅で比較検討できる!

家にいながら、簡単に価格や間取りを“比較”できるので適正価格が分かり、効率よく候補を絞り込める! - 全国の信頼できる住宅メーカーから厳選された提案を受けられる!

全国1,200社以上・大手ハウスメーカー36社以上が掲載&提案するのは国家基準を満たすメーカーのみ!

さらに!利用者の方限定で、プレゼント(成功する家づくりの7つの法則と7つの間取り)も受け取ることができます!

筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、読み応えあって今後の家づくりを進めるヒントが満載でした。

一生に一度の家づくり。高い買い物だからこそ後悔しないためにも、複数社に相談してプランを比べてみてください。

120坪の土地に家を建てる理想的な間取り28選

120坪の土地に家を建てる場合、広さを生かして家族のライフスタイルに合った自由な間取りを実現できます。

平屋や二世帯住宅、ガーデニングを楽しむプランや趣味の部屋を設けた設計まで、選択肢は多彩です。

今回の「120坪の土地に家を建てる理想的な間取り28選」では、広々とした敷地だからこそ可能な快適で暮らしやすい住まいのアイデアをご紹介します。

マイホームを検討している方が、自分にぴったりな間取りを見つけるための参考になる内容です。ぜひ、今後の家づくりにお役立てください。

木立に囲まれて癒される平屋プラン

家の窓を開けた瞬間、やさしい風と木の香りがふわっと入り込んでくる——そんな暮らしに憧れたことはありませんか?120坪の広々とした土地があれば、それは夢物語ではなく、現実になります。このプランは、四季折々の自然を日常に取り入れながら、心と体をほぐすための“癒しの住まい”をかたちにした間取りです。

建物は敷地の中心に配置し、ぐるりと囲むように植栽スペースを設けています。家の中から見える景色は、隣家の壁ではなく、緑の木々たち。とくに南面にはウッドデッキを設け、LDKの大きな窓と一体化することで、外とつながる贅沢な空間を演出しています。リビングは約22帖と開放的で、床は素足が気持ちいい無垢材を採用。自然のぬくもりが、足元からじんわりと伝わってきます。

キッチンは対面式で、隣にはパントリーも。生活感は隠しつつ、必要な機能はしっかりと備えています。寝室は8帖、洋室は6帖が2つあり、どの部屋からも外の緑が見える配置にしました。洗面・浴室スペースへは廊下を経由してアクセスでき、暮らしの動線にも無理がありません。

120坪というゆとりがあるからこそ、建物のまわりに“余白”を持たせることができ、結果的に心にも余裕が生まれます。この「木立に囲まれて癒される平屋プラン」は、にぎやかな街の暮らしに少し疲れた方にこそ、静かにおすすめしたい間取りです。

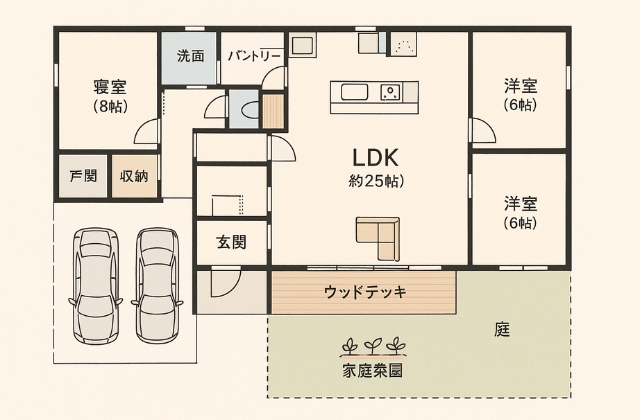

庭とつながる平屋スタイルのプラン

広々とした120坪の敷地を活かして、ゆったりと暮らしたい——そんな方におすすめなのが、庭と一体になった平屋の家です。リビングの大きな窓を開ければ、目の前には緑が広がり、室内と庭がゆるやかにつながります。まるで外と中の境目がなくなるような、開放感に包まれる設計です。

この間取りでは、南向きのLDKが住まいの中心。約25帖の空間は、自然光がたっぷり入り、家族が集う場所にぴったりです。リビングからはウッドデッキを通して庭に出られる動線を確保しており、朝のコーヒーを外で楽しんだり、子どもが遊ぶ様子を眺めながらくつろいだりと、日常にちょっとした贅沢が加わります。

また、段差のない平屋は、誰にとってもやさしいつくり。小さなお子さんがいるご家庭はもちろん、年齢を重ねても安心して暮らせる点が大きな魅力です。庭の一角には家庭菜園スペースを設け、四季折々の野菜づくりや草花の手入れも楽しめるように。住む人の「したい暮らし」に寄り添う、そんな住まいが形になります。

120坪という広さがあるからこそ実現できるこのプランは、ただ家を建てるのではなく、「暮らしの質」を重視したい方にこそふさわしい選択です。家の中と外がつながることで、毎日の過ごし方がきっと豊かに変わっていきます。

光と風を感じる縦長平屋のプラン

「せっかく120坪もあるなら、風通しの良い明るい家にしたい」、そんな希望に応えるのが、縦長の平屋スタイルです。南北にのびるこの間取りは、家の隅々まで自然光が入り、風が抜ける気持ち良さが格別です。

このプランの特徴は、なんといっても家の中心に設けた24帖の広々LDK。天井を高めにとり、大きな窓からはたっぷりの光が差し込みます。朝は東側の寝室にやわらかな光が入り、日中はリビングで明るさと心地よい風を感じながら過ごす。窓を開ければ、家全体にすっと風が通り抜け、エアコンいらずの日も少なくありません。

動線にも工夫があります。廊下を最小限に抑え、各部屋が直線的につながっているため、無駄がありません。キッチンは回遊式で、家事のしやすさも抜群。北側にはワークスペースを設け、趣味や在宅ワークにも活用できます。

庭や駐車スペースも余裕をもって配置できるのは、120坪という広さがあってこそ。この縦長の平屋は、「広さ」を贅沢に活かしながら、毎日の暮らしに自然の心地よさを取り込む住まいです。見た目の豪華さよりも、暮らしの質を重視したいご家族にこそ提案したいプランです。

スキップフロアで立体感ある平屋プラン

平屋は「シンプルで暮らしやすい」反面、どうしても間取りが平坦で面白みに欠ける……そんな声を受けて誕生したのが、立体感を楽しめるスキップフロア付きの平屋です。段差のある空間づくりは、視覚的にも体感的にもメリハリを与え、暮らしの中に心地よいリズムを生み出します。

このプランの肝は、中央のLDK(20帖)に設けたピットリビング。床を一段下げるだけで、そこが自然と「くつろぎの場所」に変わります。ソファがなくても、床に座るだけで妙に落ち着く。そんな不思議な魅力を持つ空間です。そして、リビングの横には一段上がったワークコーナー。家族と同じ空間にいながらも、集中したいときには適度な距離感が保てる、ちょうどいい場所になっています。

このような高低差を取り入れても、動線はきちんと整理されています。寝室や子ども部屋、水まわりは段差のないフラットな設計で、年齢問わず使いやすい間取りです。特に回遊式のキッチンは、家事効率を高めるとともに、空間全体を見渡せる安心感も生まれます。

120坪の土地だからこそ、建物の配置や空間に「余白」を持たせられるのも大きな利点。スキップフロアのような立体構成も、土地にゆとりがあるから実現できるアイデアです。平屋にちょっとした「遊び」と「奥行き」をプラスしたい方には、このプランがきっとしっくりくるはずです。

趣味を楽しむ吹き抜け4LDKプラン

「広さがあるからこそ、趣味の時間を大切にしたい」——そんな家づくりを思い描いている方には、4LDK+吹き抜けの間取りがぴったりです。特に120坪という余裕ある敷地なら、採光や通風、空間演出に妥協する必要はありません。

このプランでは、家の中心に約20帖のLDKを配置し、その上部に大胆な吹き抜けを設けています。リビングに差し込むやわらかな自然光が、時間の流れとともに表情を変え、家族の会話やくつろぎの時間に彩りを添えてくれます。開放感だけでなく、上下階でのつながりを感じられるのも、吹き抜けの魅力です。

さらに注目すべきは、1階に2部屋、2階に2部屋を配置することで、家族の個室もしっかり確保している点。1階の一室は書斎やアトリエとして活用しやすい位置にあり、趣味に没頭する時間を日常に組み込めます。音楽や手芸、読書など、生活と趣味の境界を心地よく溶かす間取りになっています。

たとえば、休日には吹き抜けリビングでお気に入りの音楽を流しながら、家族それぞれが別の時間を過ごす。そんな暮らし方が自然と実現できるのが、このプランの大きな強みです。

「家はただ暮らすだけの箱ではなく、自分たちの“好き”を詰め込んだ器であってほしい」。そう願うご家庭にこそおすすめしたい住まいです。

南向きLDKと広々デッキで開放感あるプラン

朝、カーテンを開けた瞬間に差し込む日差し。南向きのLDKは、そんな一日の始まりを心地よくしてくれます。120坪の広さがあるからこそ実現できるのが、LDKと一直線につながる広々としたウッドデッキ。リビングの延長として使えるこの空間が、家族の日常にゆとりと自然の豊かさを運んでくれます。

特におすすめしたいのは、窓を全開にしたときの空気の流れ。リビングにいながら外の風を感じ、春には花の香りが、秋には木々のそよぐ音が、生活のBGMになります。朝食後にはコーヒーを片手にデッキに出て、庭を眺めながらホッと一息。休日には友人を呼んでBBQを楽しむのもいいですね。

もちろん、家の中の間取りも実用性重視。キッチンはLDKを見渡せる対面式で、子どもの様子を見ながら調理ができ、家事動線も無駄がありません。デッキとつながる大開口の窓は、断熱性の高い素材を採用し、夏の暑さ・冬の寒さも心配無用です。

このプランは、家族との時間をもっと豊かにしたい方にぴったりです。リビングにいながら自然と調和し、外と中がつながる空間で、日々の暮らしに小さな特別を感じられる。そんな家づくりを目指す方には、南向きLDK+広々デッキの組み合わせは間違いなく魅力的な選択肢になるでしょう。

高台で眺望と開放感が楽しめるプラン

せっかく120坪もの広々とした土地を持つなら、「高台の利点」を存分に生かした住まいづくりを考えてみませんか?周囲よりも一段高い場所に立つ家は、外からの視線が気になりにくく、空の広がりや遠くの景色まで楽しめるのが魅力です。とくに南向きに大きく開いたリビングは、朝からたっぷり光を取り込み、天気のいい日にはまるでリゾートにいるような気分に包まれます。

今回のプランは、そんな高台の特性を活かして、外と内が自然に溶け込むような設計にしています。リビングからフラットに続くウッドデッキを設け、窓を開け放てば、リビングがそのままアウトドアリビングへとつながるような開放的な間取りです。休日にはコーヒーを片手に景色を眺めながら過ごす時間が、毎日の楽しみになるでしょう。

また、眺望だけでなく風通しの良さもポイント。高台ならではの自然な風が家全体に流れ込むよう、窓の配置や通路の取り方にも工夫を凝らしています。夏場でも風の通り道がしっかりと設けられているため、エアコンに頼りすぎずに快適に過ごせるのもこのプランならではの利点です。

広い土地をどう活かすか。その答えの一つが、こうした高台を活かした開放感と景観重視の住まいにあるのではないでしょうか。自然を近くに感じながら、穏やかな暮らしを大切にしたい方にぴったりの間取りです。

オープンLDKで家族の会話が弾むプラン

せっかく120坪もの広い土地があるなら、家の中心には家族みんなが自然と集まる場所をつくりたい。そんな思いにぴったりなのが、壁を取り払って一体感を持たせたオープンLDKの間取りです。リビング・ダイニング・キッチンの境目がなく、空間がゆったりとつながっているから、家のどこにいても家族の気配を感じられます。

キッチンに立つと、リビングで遊ぶ子どもたちの姿や、ダイニングでくつろぐ家族の表情がすぐ目に入る。ちょっとした声かけや、「おかわりある?」なんて会話が、毎日の中で自然に生まれます。家族が無理なく顔を合わせる時間が増えるからこそ、安心感や信頼関係も深まっていきます。

さらにこのプランでは、LDKの一角にワークスペースやスタディカウンターを設けるのもおすすめ。子どもが宿題をする横で大人がパソコン作業をしたり、天気のいい日は大きな窓を開けて風を感じながら、家族で過ごすひとときを楽しめます。

30帖以上の広さを確保できる120坪の敷地なら、オープンLDKの良さを存分に活かすことができます。広さがあるからこそ、ゆとりと柔軟性を持たせた空間づくりが叶います。

「ただ広いだけ」ではなく、「つながりが生まれる広さ」。それが、この間取りが支持される最大の理由です。

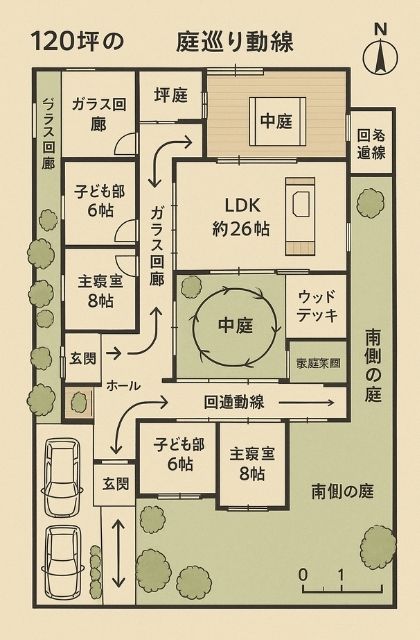

自然を感じる庭巡り風のプラン

「庭を歩くだけで季節が感じられる」——そんな暮らしに憧れたことはありませんか?120坪の土地があるからこそ実現できるのが、庭と家がゆるやかにつながる「庭巡り風」の間取りです。

例えば、リビングの掃き出し窓から一歩外に出ると、木陰に包まれたウッドデッキが広がり、そこから小道をたどって和の植栽が彩る坪庭へ。その先には家庭菜園があり、日々の食卓に彩りを添えてくれます。どの部屋からも違った表情の庭が見える設計は、外の景色までもインテリアの一部に取り込んでくれるような感覚になります。

この間取りのポイントは、「家の中にいながら外の気配が常に感じられること」。ただ広いだけの空間ではなく、家族が自然と顔を合わせながら、それぞれの時間も大切にできる工夫が詰まっています。特に小さなお子さまがいる家庭や、庭いじりが趣味の方にとっては、暮らしの満足度がぐっと上がるプランといえるでしょう。

120坪という余裕ある敷地を最大限に生かし、家と庭を「対立させる」のではなく、「つなげる」。この考え方が、日常の中にちょっとした感動を与えてくれる住まいをつくり出します。

庭でガーデニング楽しむ広々LDKプラン

四季折々の草花に囲まれた暮らしは、毎日の生活に豊かさをもたらします。120坪という広さを生かし、ガーデニングを思い切り楽しめる庭と、開放感のあるLDKがゆったりとつながる間取りが理想的です。

このプランでは、南側に配置した広い庭が、リビング・ダイニング・キッチンから一望できます。窓を開ければ、草花の香りや鳥の声が自然に入り込み、まるで庭と一体となったような心地よい空間が広がります。土いじりや鉢植えを楽しむためのテラススペースも設けておくと、日々のガーデニングがさらに快適になります。

実際にこのような間取りを取り入れることで、家の中にいながらも季節の変化を肌で感じられるようになります。子どもと一緒に野菜を育てたり、友人を招いて庭先でティータイムを楽しんだり、自然とふれ合う機会が自然に生まれる点も大きな魅力です。

ガーデニング好きな方や、のびのびとした暮らしを求めるご家族にとって、庭と一体になった広々LDKのプランはまさに理想のかたちです。住む人の毎日がちょっと特別になる、そんな住まいが実現します。

子どもの様子が見える対面キッチンプラン

小さな子どもがいるご家庭なら、一度は「キッチンに立っている間も子どもの様子が見えたらいいのに」と思ったことがあるのではないでしょうか。120坪という広さのある土地だからこそ、家の中心に視線が届く“対面キッチン”の間取りが叶います。

このプランでは、キッチンの正面にリビングやダイニングをゆったり配置し、料理中でも子どもが遊んだり勉強したりしている姿を自然と見守れるレイアウトに。アイランド型やペニンシュラ型のキッチンを採用すれば、目線も会話も遮られません。家事の合間に子どもとやりとりできる時間は、日常の中で小さな安心を積み重ねてくれます。

さらに、キッチンの背面には大容量のパントリーを設け、調理道具や食材のストックもスッキリ収納。リビングとキッチンの動線が短いため、配膳や片付けもぐっとラクになります。家族全員の動きが自然に交わる動線設計が、このプランのポイントです。

子どもが小さいうちは目を離せず、大きくなれば距離ができやすいものですが、この間取りなら暮らしの中で“さりげない距離感”を保てます。家事をしながらも、子どもとしっかり向き合える家。そんな暮らしを目指す方に、自信を持っておすすめできる設計です。

ぐるりと回れる家事ラク動線のプラン

朝から晩まで、毎日の家事に追われていると「もう少し効率よく動けたら」と感じる瞬間は意外と多いものです。とくにキッチン・洗濯・収納といった家事スペースが家のあちこちに散らばっていると、ちょっとした移動も積み重ねれば大きな負担になります。そんな悩みをスッキリ解消してくれるのが、「ぐるりと回れる家事ラク動線」を意識した間取りです。

このプランの要は、空間のつながり方。たとえば、キッチンのすぐ裏に洗面室を配置し、そのまま浴室やファミリークローゼットにつながるように動線を設計すれば、料理の合間に洗濯物を片付けたり、お風呂の準備をしたりと、家事の同時進行がしやすくなります。無駄な往復が減るだけで、毎日の慌ただしさにゆとりが生まれるのです。

また、家族の動きにも配慮した設計になっているため、朝の支度中に廊下でぶつかることも少なく、ストレスを感じにくい生活動線が実現します。特に小さなお子さんがいる家庭では、リビングからキッチン、洗面スペースまで視線が届きやすいため、安心して家事に集中できる点も大きな魅力です。

120坪の土地というゆとりある敷地だからこそ、空間に余裕を持たせた動線設計が可能です。ただ広いだけでなく、動きやすくて使いやすい。それが「広さを活かす」家づくりにおいて、とても重要なポイントなのかもしれません。

細長敷地に家事ラク動線の二世帯設計プラン

細長い土地って、家を建てるには難しそうに感じるかもしれません。でも、設計を少し工夫するだけで、二世帯でもストレスなく快適に暮らせる家がつくれます。たとえば、玄関だけを共有にして、キッチンやリビングはそれぞれに分ける形にすると、プライバシーも確保しつつ、お互いの距離感もちょうどよくなります。

このプランでは、家事の動きやすさにもこだわりました。水回りを一直線に並べることで、調理、洗濯、掃除といった日々の動作が無駄なくスムーズにつながります。さらに、回遊できる動線を取り入れれば、「あっちからもこっちからも行ける」という便利さが生まれ、毎日の家事がグンとラクになります。

親世帯は1階、子世帯は2階というふうに上下で分ければ、生活時間帯がずれていても気にならず、お互いに気を遣いすぎることもありません。また、120坪という広さを活かして、東西方向にLDKを配置すれば、朝と夕方、それぞれ異なる時間帯に自然光がしっかり入り、心地よさも格別です。

細長い敷地をネガティブにとらえず、特徴としてうまく活かすことで、家族みんなにとって心地よい住まいがつくれます。二世帯だからこそ求められる「ちょうどいい距離感」と「暮らしやすい動線」。その両方を叶えたこの設計は、長く快適に住み続けるための強い味方になるはずです。

バリアフリー設計の安心な二世帯プラン

高齢の親世帯と、子育て真っ最中の子世帯。どちらにとっても心地よく過ごせる家をつくるには、「バリアフリー設計」が非常に重要です。特に120坪という広さがあるなら、そのメリットを最大限に活かして、将来を見据えた間取りを考えたいところです。

例えば、親世帯の居住スペースを1階にまとめ、段差のない床や、手すり付きの廊下、車椅子でもスムーズに移動できるトイレや洗面所などを取り入れると、年齢を重ねても安心して暮らし続けられます。扉は開け閉めしやすい引き戸がベスト。廊下の幅も広めに取ることで、将来的な介助にも柔軟に対応できる家になります。

子世帯のスペースは2階に設ければ、生活リズムの違いもストレスなく過ごせます。玄関やお風呂、キッチンは共有にしてもいいですが、120坪の余裕があれば、それぞれに水回りを設ける選択肢も現実的です。プライベートを確保しながらも、同じ屋根の下で支え合える距離感が、二世帯住宅の理想なのかもしれません。

一見「将来のため」に見える工夫が、実は今の暮らしにもゆとりを生んでくれます。「住まい」は何十年も付き合っていく場所。だからこそ、家族構成の変化や年齢の変化にやさしく寄り添ってくれる設計が、長く住んで心から良かったと思える家につながるのです。

ガレージ付きのL字型で動線便利なプラン

クルマ移動が日常の家庭にとって、ガレージは単なる車の保管場所ではなく、暮らしの快適さを左右する重要な空間です。たとえば、雨の日に濡れずに玄関へ入れることや、重い買い物袋を持ってさっとキッチンまで運べる動線があると、毎日のちょっとしたストレスが確実に減ります。

120坪という広さがあれば、家とガレージを無理なくつなげる「L字型の間取り」を実現しやすくなります。このL字型の特徴は、動線がとても整理しやすく、室内のどこからでもスムーズにアクセスできること。そしてもうひとつのメリットが、建物に囲まれるように中庭を設けられる点です。外からの視線を遮りながら、リビングやダイニングから四季の移ろいを楽しめる空間が自然と生まれます。

ガレージは1台分でも便利ですが、ゆとりのある敷地なら2台分を横並びで配置するのがおすすめです。夫婦それぞれが車を持つ家庭でも安心ですし、来客時にもスペースに困りません。さらに、ガレージからパントリーやキッチンまでの動線を工夫すれば、買い物の後も無駄な動きが少なくて済みます。

外観のバランスも考えながら、機能的な配置を実現できるのがL字型の強みです。「毎日の暮らしをちょっとでも快適にしたい」そんな想いを形にできる、実用性と居心地の良さを兼ね備えたプランです。

玄関から直通の洗面スペースが便利なプラン

泥んこの靴を脱いだあと、真っ先に手を洗える。そんな当たり前の動作がスムーズにできる間取りは、暮らしてみて初めてそのありがたさを実感します。とくに外で遊ぶのが大好きな子どもがいる家庭や、職業柄帰宅時に手洗いが欠かせないという方には、玄関から直通の洗面スペースがあると、生活の質がひとつ上がります。

たとえば、玄関ホールのすぐ脇に洗面台を設ければ、リビングを汚すことなく、手洗い・うがいの動線が完結します。風邪の季節でも、誰かが帰宅するたびに「手洗った?」と気にする必要がなくなり、家族みんなの安心感につながります。

また、120坪の広さがあれば、空間の使い方に余裕があるため、洗面と脱衣室を分けた設計も現実的。来客時でも気兼ねなく使える“見せる洗面”を採用したり、玄関から視線が抜けないよう目隠し壁を設けたりと、住む人のライフスタイルに合わせた細やかな工夫が可能です。

毎日のことだからこそ、動線のスムーズさは小さなストレスの解消に直結します。最初は「あると便利かも」くらいの気持ちでも、実際に暮らし始めると「もうこれなしでは考えられない」と思える。そんな間取りのひとつが、この玄関直結型の洗面スペースです。

複数方向から出入りできるキッチンプラン

毎日キッチンを使っていると、「ここがもう少し通りやすければ」「このルートが塞がっていて不便」といった小さなストレスを感じることがあります。そこでおすすめしたいのが、複数の方向から出入りできるキッチンです。動線が重ならず、家族が自然に動ける間取りに変わります。

たとえば、買い物から帰ってきたあと、玄関から直接キッチンに入ってそのまま冷蔵庫に食材をしまえるルートがあると、荷物の持ち運びがとてもスムーズです。一方で、リビング側にも入口があれば、家族と会話しながら調理できる時間が増えます。120坪という広さがある土地だからこそ、こうした動線のゆとりが実現できます。

また、キッチンを中心にリビングや水まわり、パントリーなどと回遊できるようにしておくと、家事効率が格段に上がります。洗濯や掃除、育児との同時進行も無理なくこなせるようになりますし、キッチン内で人が鉢合わせしてしまうことも減ります。

「キッチンは料理をする場所」だけではありません。家族が交差し、家事が交差し、日常の流れが自然に生まれる空間です。出入り口の位置を工夫するだけで、暮らしの質は見違えるほど良くなります。動きやすさを軸に考えるなら、複数方向から出入りできるキッチンは、ぜひ取り入れたい選択肢のひとつです。

来客対応も快適な収納豊富な4LDKプラン

120坪の広い敷地に家を建てるなら、ただ家族が暮らしやすいだけでなく、「人を招くこと」も視野に入れた間取りを考えてみてはいかがでしょうか。家に誰かを呼ぶ機会がある方なら、来客用の空間と普段の生活スペースが自然に分かれていると、気持ちよくお迎えできます。

たとえばこの4LDKプランでは、リビングとは別に、和室をゲストルームとして使える設計がひとつのポイント。来客時には応接にも、泊まりにも使える便利な一室です。また玄関まわりには広めのシューズクロークを確保。玄関が散らからないので、急な来訪でも焦らずに済みます。

さらに注目したいのが「収納の豊富さ」です。各部屋にしっかりとした収納を設けるのはもちろん、リビングにも大型の収納を確保。家族の物が増えても、目に見える場所にモノが出っぱなしにならず、空間をきれいに保てます。子どものおもちゃや書類類、日用品のストックなど、まとめて隠せる収納は思っている以上に重宝します。

来客のためだけでなく、家族全員がスッと片づけられる工夫があると、暮らしそのものがラクになります。120坪という土地の余裕があれば、こうしたゆとりある間取りも十分可能です。

「住まいは見られる場所でもある」。そんな視点から、来客にも日常にもやさしい間取りを考えるのも、家づくりのひとつの醍醐味ではないでしょうか。

ファミリークローゼットで収納すっきりプラン

朝の支度で家じゅうのクローゼットを行ったり来たり。洗濯後はそれぞれの部屋に服を戻す手間に、ちょっと疲れていませんか?120坪という広々とした土地を活かせるなら、ぜひ「ファミリークローゼット中心」の間取りを検討してみてください。

このスタイルでは、家族全員の衣類や荷物を一か所にまとめて収納します。子どもの体操服から冬用コートまで、全部同じスペースで管理できるので、「あれどこに片づけたっけ?」と探すストレスが減ります。結果として、部屋が散らかりにくくなるのも嬉しいポイントです。

さらに、ファミリークローゼットをランドリールームの近くに配置すると、洗う→干す→しまうの動線がとても短くなります。これがとにかく便利。洗濯物を各部屋に持って行く手間が省けるので、毎日の家事がグッとラクになります。共働き世帯や、子育てに忙しい家庭には特におすすめしたい設計です。

収納スペースに余裕があれば、来客前に慌てて片づける必要もありません。空間にゆとりが生まれると、気持ちにも余白ができます。家の中が整っていると、毎日の生活そのものがちょっとだけ、心地よくなるものです。

プライベートと共有空間を上手に分けたプラン

家族との時間も、自分だけの静かな時間も、どちらも大切にしたい。そんな希望を叶えてくれるのが、プライベート空間と共有スペースをしっかり分けた間取りです。120坪の広さがあるからこそ、空間の取り方にゆとりが生まれます。

このプランでは、リビングやダイニング、キッチンなどの共有スペースを家の中心に置き、家族が自然と集まる場をつくります。陽当たりの良い南側に面した明るいLDKは、食事も会話も弾む心地よい場所に。一方、寝室や子ども部屋、ワークスペースは来客動線から外れた位置に配置し、生活音を気にせず過ごせる設計です。

たとえば、急な来客があっても、家族の生活空間を通らずに応接できるため、慌てて片づける必要がありません。また、仕事や勉強に集中したいときにも、静かな時間を確保しやすく、家族それぞれの生活スタイルを尊重できます。

家全体が一つながりになっていながら、必要な距離感はきちんと保てる。そんな絶妙なバランスを実現できるのは、120坪という敷地の広さがあってこそ。誰かと一緒に過ごす時間も、自分ひとりの時間も、どちらも無理なく楽しめる家になります。

ワークスペースを兼ねたリビングプラン

仕事も勉強も、家の中でこなす時代。そんな今の暮らしにぴったりなのが、リビングにワークスペースを組み込んだ間取りです。広さにゆとりがある120坪の土地なら、LDKの一角に作業スペースを設けても、窮屈さを感じることはありません。

ポイントは、家族の気配を感じつつ、自分の作業に集中できる距離感です。壁向きにデスクを設けたり、本棚で緩やかに仕切ったり。たとえば、お子さんがリビングで遊んでいる横で、親御さんがリモートワークをこなすような、そんな光景が自然と生まれます。

実際に導入したご家庭では、「別室にこもらなくても、仕事がスムーズに進む」といった声も多く聞かれます。もちろん、子どもの宿題スペースとしても相性は抜群。ちょっとした質問にもすぐ対応できるため、親子のやりとりも自然と増えていきます。

専用の書斎を作るとなると、それなりにスペースを取りますが、このプランならリビングをうまく活かしながら、暮らしの中に仕事や勉強の空間を取り入れられます。「家族のそばで、自分の時間も大切にしたい」——そんな思いに応える住まいの形です。

入り口から土間リビングでつながるプラン

玄関を開けて、まず迎えてくれるのは広めにとった土間。そのまま靴を脱がずにリビングへと歩みを進めるこのプランは、家の中にちょっとした「外の余白」を持たせるような感覚があります。住まいに、少しだけラフな空気を取り入れたい人にはぴったりです。

120坪の広い土地なら、この土間スペースをしっかりと確保する余裕があります。ベビーカーや自転車を置いても、圧迫感が出ない。しかも動線がスムーズなので、買い物から帰ったときや、子どもが外から泥んこの足で帰ってきたときも、ストレスになりません。

「玄関からリビングがつながっていると落ち着かないんじゃないか」と感じるかもしれませんが、意外と好評です。「帰宅した家族の気配がすぐわかる」「雨の日でも濡れた荷物を室内に持ち込まずに済む」といった声もあります。

外と内がふんわりと混じり合うような空間は、日常にちょっとした遊び心を与えてくれます。特に庭との行き来が多いご家庭や、アウトドアグッズを日常的に使う方には、この土間リビングの間取りが驚くほど使いやすく感じられるはずです。

子どもの遊び場にもなる広いホールプラン

小さな子どもがいるご家庭では、天気に左右されずに思いっきり遊べる場所があるかどうかで、毎日の暮らしやすさが大きく変わってきます。そんな家庭にこそおすすめしたいのが、広いホールを暮らしの中心に据えた間取りです。

120坪という十分な敷地があれば、廊下や玄関スペースを単なる通路にせず、「動ける・遊べる・見守れる」多機能な空間に変えることができます。ホールを子どもたちの遊び場として設計すれば、雨の日もストレス知らず。三輪車を走らせたり、簡単なボール遊びをしたりと、外で遊ぶのと変わらない開放感が得られます。

この間取りの良さは、遊ぶための“部屋”ではなく、生活動線の中に遊びが組み込まれていることです。常に親の視界に入る場所なので、安全面でも安心感があります。成長とともにホールの使い方を変えていける柔軟性も魅力で、小学生になれば学習机を置いて勉強スペースにしたり、収納を増やして家族共有のライブラリーにしたりと、年齢や暮らしの変化に合わせて役割を変えていけます。

120坪という余裕ある土地だからこそ実現できる、無駄のない発想です。ただの「廊下」ではもったいない。日常の動線に楽しさと機能性を加える、そんな工夫を盛り込んだ間取りが、家族の時間を豊かにしてくれます。

光あふれる吹き抜けLDK中心のプラン

リビングに入った瞬間、思わず見上げたくなる──そんな開放感あふれる吹き抜け空間は、120坪という余裕のある土地だからこそ実現できる贅沢です。家の中心に明るさと風通しの良さを兼ね備えたLDKを据えることで、毎日の暮らしがぐっと豊かになります。

天井の高い吹き抜けには大きな窓を設けるのがポイント。南側からたっぷりと自然光が入り、昼間は照明いらず。光の変化とともに、部屋の表情もゆっくりと変わっていくのが感じられます。まるで、家そのものが生きているかのような感覚です。

この間取りの魅力は、それだけではありません。2階とつながる吹き抜けにより、家族の気配がどこにいても感じられます。たとえば、子どもが2階で遊んでいても、リビングにいる親の耳には、笑い声や足音がちゃんと届く。そんな距離感が、日々の安心感につながっていきます。

もちろん、通風性も見逃せません。風が天井高く抜ける構造は、蒸し暑い季節にも効果的。空気がこもりにくく、自然な風の流れが家中に広がります。

光、風、家族の存在——そのすべてが自然と集まるLDK中心のプランは、ただの“間取り”にとどまりません。「帰りたくなる家」に必要なものが、最初から全部そろっている。そんな設計です。120坪という広さをどう活かすか。迷ったら、まずは家の“真ん中”から考えてみてはいかがでしょうか。

南道路向き配置で日当たり確保のプラン

120坪の広い土地を活かすなら、やはり南道路に面した配置は一度検討してみて損はありません。日差しをたっぷり取り込める間取りは、毎日の暮らしを明るく、そして心地よくしてくれます。

実際、リビングやダイニングを南側に配置すれば、朝から夕方まで自然光が部屋全体を優しく照らします。冬は太陽の光が奥まで届くことで室内がぽかぽかと暖まり、暖房に頼りすぎずに済むのも大きなメリットです。対して夏は、軒先や庭の植栽を上手に使えば、直射日光を和らげつつ風を通せるので、意外と過ごしやすい空間になります。

もちろん、ただ「明るい」というだけではありません。南側に庭を設ければ、洗濯物がすぐ乾くし、子どもが外で遊ぶにも目が届きやすい。休日にはウッドデッキでお茶を楽しんだり、家族で外ごはんをするにもぴったりです。通りに面しているからといって、プライバシーが気になる場合も、目隠しのフェンスやシンボルツリーを活用すれば、外からの視線を上手に遮ることができます。

土地に余裕があるからこそ、住まいにとって一番心地よい向きや配置を優先できるのが120坪という広さの強み。南道路に面した明るい家は、単なる理想ではなく、日々の暮らしにきちんとフィットする実用的な選択肢の一つです。

北向き玄関でも明るく見えるプラン

「北向きの玄関だと、家の中がどうしても暗くなってしまうのでは?」と心配になる方は少なくありません。ただ、120坪という広い土地があるなら話は別。設計の自由度が高く、採光の工夫次第で、むしろ落ち着きと明るさを両立できる住まいが実現できます。

たとえば、家の南側にリビングやダイニングを配置し、天井まで届く大きな窓や吹き抜けを組み合わせれば、太陽の光は室内の奥までしっかり届きます。加えて、建物の中央にライトコート(採光用の中庭)を設けることで、玄関側からは見えにくい位置にも光が届くようになり、閉塞感のない、伸びやかな空間が生まれます。

北向き玄関の良さは、採光だけではありません。道路からの視線が入りにくく、玄関まわりに適度な距離感が生まれるため、プライバシー性が高まります。特に玄関が通りに面することの多い都市部では、「北向きでもあえて選ぶ」という方も少なくないのが実情です。

120坪という余裕ある土地があれば、玄関の向きに左右されずに、明るく快適な家づくりが可能です。大切なのは方角にとらわれるのではなく、光をどう取り入れ、空間をどう活かすかという視点。設計に少しだけ工夫を加えることで、北向き玄関のイメージがきっと変わるはずです。

将来を見据えた可変式プラン

家族の形は、10年後も今のままとは限りません。子どもが成長したり、親と同居することになったり。そんな変化に柔軟に対応できるのが、可変式プランの強みです。

例えば、今は広めのワンルームとして使っている空間を、将来的に壁を設けて2部屋に分けるような設計にしておくと、家族の増減に応じて部屋の用途を切り替えやすくなります。実際、可動式の間仕切りや引き戸などを取り入れた住まいでは、子ども部屋からワークスペース、さらには夫婦の趣味部屋へと使い道が変わっていくケースが多く見られます。

さらに、広さにゆとりのある120坪の土地なら、水回りや収納も余裕を持って配置できるため、将来的な介護やリフォームも視野に入れやすくなります。バリアフリー設計を初期段階から意識しておけば、高齢になっても安心して暮らせる住まいになります。

住まいに“完成形”はありません。暮らす人の変化に寄り添って、形を変えながら長く使えること。それこそが、可変式プランの最大の魅力ではないでしょうか。建てたときの暮らしだけでなく、20年後、30年後の暮らしまで見据えた家づくりが、結果的にいちばん後悔の少ない選択につながります。

遊びと学びを家族で共有できる平屋プラン

子どもたちがリビングで遊ぶ声を聞きながら、キッチンで夕飯を準備する。そんな日常が、ふとした瞬間にかけがえのない家族の思い出になっていく——。120坪というゆとりある敷地を活かせば、遊びと学びが自然に交差する平屋の住まいが叶います。

間取りの工夫次第で、家のどこにいても家族の気配がやさしく届きます。たとえばリビングの一角にカウンター式のスタディスペースをつくれば、子どもが宿題をしている間も、大人はすぐそばで本を読んだり家事をしたり。必要以上に干渉しすぎず、でも、いつもそっと目が届く。そんな絶妙な距離感がこのプランの良さです。

さらに、隣接したスペースにプレイルームを設けることで、遊びの空間と学びの空間がゆるやかにつながります。おもちゃをしまえる収納を確保すれば、片付けも自然と習慣化されていきます。リビング全体が散らからないので、来客時にも安心です。

暮らしの中心に、子どもの「育ち」を組み込む——それがこの平屋プランの核にある考え方です。日々の遊びも学びも、家族みんなで楽しむ。それこそが、120坪の土地にふさわしい住まいのかたちではないでしょうか。

120坪の土地に家を建てる前に考えておきたいポイント

120坪という広さがあると、間取りの自由度も高まり、理想の住まいを実現しやすくなります。

ただし、いきなり設計に入る前に、「家づくりのポイント」をしっかり押さえておくことが大切です。

立地や土地の形状、家族構成の変化など、事前に確認しておくことで失敗のない家づくりにつながります。

ここからは、その具体的な120坪の土地に家を建てる前に考えておきたいポイントを順番に紹介していきます。

まずは生活や通勤に便利な立地を選ぶ

「120坪の土地が手に入ったから」と舞い上がって、周囲の環境を見落としてしまうと、家づくりは一気に失敗に近づきます。特に見逃せないのが、立地の利便性です。どれだけ立派な家を建てたとしても、日々の通勤や子どもの送り迎えが大変では、やがて不満が積もっていきます。

駅やバス停が近い場所なら、朝の移動もスムーズで、雨の日でも負担が少なくなります。また、スーパーや病院、学校、役所などが生活圏内にそろっているかも重要なチェックポイントです。仮に建築費を少し抑えられたとしても、毎日の暮らしが不便になるようでは本末転倒です。

実際に、通勤時間が短いとストレスが減り、心のゆとりにもつながるという調査結果もあります。住宅の価値というのは、建物そのものだけでなく、周辺の環境が大きく左右します。「何を優先すべきか」を決めるのは家族のライフスタイルですが、便利な立地はそのすべてを下支えする土台です。

大きな土地に夢を詰め込むのは素晴らしいことですが、立地選びをおろそかにしてしまうと、どんな理想の間取りも“絵に描いた餅”になりかねません。家づくりのスタートラインは、土地の広さではなく、暮らしやすさの視点から始まります。

土地の形や広さが間取りに合うか見る

120坪という広々とした敷地を手に入れたとしても、思い描いた間取りがそのまま形にできるとは限りません。家づくりでは「土地の広さ」だけでなく「形状」と「向き」が大きく関わってきます。これを見落としてしまうと、せっかくの敷地も持て余すことになりかねません。

たとえば、間口が狭くて奥行きのある長方形の土地だと、部屋を横に広く配置するのが難しくなり、どうしても縦長の間取りになります。日当たりや風通し、駐車場の配置にも影響が出るため、理想のライフスタイルにフィットしない可能性も出てきます。一方で、形が整った正方形に近い土地なら、リビングと庭を南向きに並べたり、動線の良い間取りが組みやすくなるなど、プランの自由度が大きく広がります。

実際、不動産会社の話でも「形の良い土地ほど建物設計がスムーズになる」といった声が多く、不動産開発の現場では「広さと同じくらい形状も大切」と考えられています。

土地選びの段階で、ざっくりとした面積だけで判断せず、希望する間取りが無理なく収まるか、どんな配置が可能かをシミュレーションしてみることが重要です。理想の住まいに近づける第一歩は、敷地との“相性”を見極めることから始まります。

では、どうやって理想の間取りプランを依頼すればいいのか?できれば、ネットで簡単に依頼できる方法があれば楽ですよね。

そんな忙しい方におすすめなのが、運営歴13年の優れた実績を誇る『タウンライフ家づくり』を活用する方法です。

「タウンライフ家づくり」とは、希望条件を入力するだけで、厳格な国家基準をクリアした住宅メーカーのみから間取りプラン・資金計画・土地提案などを一括でもらえる無料の家づくり支援サービスです。

一生に一度の家づくり。高い買い物だからこそ後悔しないためにも、複数社に相談してプランを比べてみてください。

土地購入と建てる会社の順序を考えておく

「土地は気に入ったらすぐに押さえるべき」と言われる一方で、「まずは工務店やハウスメーカーを決めてから動くべき」という声もあります。どちらが正しいのでしょうか?

結論から言えば、正解は一つではありません。たとえば、どうしても住みたいエリアがあって、そこに空き土地が出たなら、迷わず先に購入するのも選択肢です。人気エリアはタイミングを逃すと二度と手に入らないこともあるからです。

けれども、土地を先に押さえた結果、「建てたい家が建てられなかった」「追加工事で予算オーバーした」といった声もよく聞きます。理由は、土地には建築基準法や用途地域の制限、上下水道の引き込み状況など、素人には見えにくい“落とし穴”が潜んでいるからです。

その点、先に建築会社と相談しておけば、建築可能な条件かどうか、必要な工事費用、将来の家族構成まで見据えたアドバイスが得られます。「この土地はおすすめできません」と止めてくれる場合もあるでしょう。

予算にもよりますが、「土地と建築、どちらが主軸か」を明確にしてから動くのがポイントです。土地にこだわるなら土地が先。建物のこだわりが強いなら、建築会社と先に話す。この順序を見誤らなければ、120坪という広さを無駄なく活かせる家づくりが実現できます。

もし、信頼できるハウスメーカーのアドバイスを貰いながら家づくりを進めたい方は、運営歴13年の優れた実績を誇る『タウンライフ家づくり』の活用が便利です。

「タウンライフ家づくり」とは、希望条件を入力するだけで、厳格な国家基準をクリアした住宅メーカーのみから間取りプラン・資金計画・土地提案などを一括でもらえる無料の家づくり支援サービスです。

一生に一度の家づくり。高い買い物だからこそ後悔しないためにも、複数社に相談してプランを比べてみてください。

将来の家族構成に合わせた広さを想定する

最初はふたり暮らし。そこから子どもが生まれて、家族が増え、やがて巣立っていく——。そんな未来の変化を想像できるかどうかで、家づくりは大きく変わります。

たとえば、まだ子どもがいないご夫婦なら「広すぎるかも」と感じるかもしれませんが、数年後には子ども部屋や趣味のスペースが必要になるかもしれませんし、もっと先には親との同居や在宅ワークのための部屋が欲しくなることもあるでしょう。家って「今」だけでなく、「これから」にも応えてくれる場所であってほしいのです。

120坪という広さは、その変化に柔軟に対応できる余裕があります。今は一室でも、将来的に間仕切りを加えて2部屋にする、といった可変性のある設計も視野に入れておくと安心です。逆に、広ければいいというわけではなく、掃除や冷暖房の効率、メンテナンスの手間なども考慮に入れておきたいところ。

将来どう暮らしていたいか。10年後、20年後のライフスタイルを思い描きながら、「いま」と「これから」をゆるやかにつなぐ住まいを描いていく。そんな視点が、後悔のない家づくりの鍵になります。

土地探しには予算と費用全体のバランスを意識する

「土地が広い=理想の家が建てられる」と思い込んで、予算の大半を土地に注ぎ込む方は少なくありません。でもちょっと待ってください。住宅づくりは、土地だけで完結するわけではないんです。

住宅建築業界では、家づくりの総予算のうち土地購入はおよそ2~3割程度に抑えるのが理想とされています(出典:住宅市場動向調査報告書)。たとえば総額4,000万円なら、土地には800~1,200万円程度が目安。残りは建物・外構・諸費用に回すのが堅実というわけです。

見逃されがちなのが「表に出てこないお金」。たとえば、地盤改良が必要になれば数十万円~100万円超の出費になることもありますし、上下水道の引き込み費用や擁壁工事なども地域によってはバカにできません。

つまり、土地にかけるお金は“広さ”や“立地”だけでなく、「そこに家を建てるために必要なコスト込み」で考えることが肝心なんです。

せっかくの120坪というゆとりある広さを活かすには、「バランスよく賢く配分する力」も大切。土地の広さに夢を膨らませつつ、現実的な数字としっかり向き合うことが、理想の住まいをつくる第一歩になるはずです。

120坪の土地に家を建てる際の6つの注意点とその対策

広々とした120坪の土地が手に入ると、つい理想ばかりに目が向きがちですが、家づくりには見落としがちな落とし穴も潜んでいます。

建ぺい率や容積率、日当たり、地盤の状態など、確認を怠ると後から予算や設計に大きな影響を及ぼすこともあります。

ここでは、120坪の土地に家を建てる際の6つの注意点とその対策について、事前に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

理想の住まいをムダなく叶えるための参考にしてみてください。

建ぺい率と容積率の制限を事前に把握する

どれだけ広い土地を買っても、「好きなように家が建てられる」と思い込んでいると、後から大きな壁にぶつかることがあります。その壁の正体が、「建ぺい率」と「容積率」というルールです。

たとえば120坪の土地を手に入れても、地域によっては“半分しか建物を建てられない”なんてことも普通にあります。建ぺい率が50%の地域なら、120坪(約396㎡)のうち、建物を建てられるのは198㎡まで。さらに容積率が100%なら、建物全体の延べ床面積も198㎡が上限です。2階建てにしたいと思っても、1階を100㎡にすれば2階は98㎡まで。そうした計算が必要になってきます(出典:建築基準法 第52条および第53条)。

これを知らずに「吹き抜けのある4LDKにしよう」「ビルトインガレージを付けよう」と夢を広げると、設計段階で大きく削らざるを得なくなります。最悪の場合、設計のやり直しで費用も時間も無駄になることも。

だからこそ、土地を探すときは、自治体や不動産会社に「この土地、建ぺい率と容積率はどれくらいですか?」と必ず聞いてください。都市計画区域内かどうか、用途地域の種類は何か、それによって制限は大きく変わります。

土地選びの段階でこの点をしっかり押さえておけば、間取りのイメージも具体的になり、無駄なトラブルを避けながら、理想の住まいづくりに一歩近づけます。

固定資産税の負担が増すかどうか把握する

土地の広さに夢がふくらむ一方で、静かに重みを増すのが「固定資産税」という存在です。120坪ともなると、毎年の税金が意外な負担になることもあるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。

住宅用地にはありがたい軽減措置(地方税法)があります。具体的には、建物が建っていることが条件で、敷地のうち200㎡(およそ60坪)までは課税評価額が6分の1、それを超える部分は3分の1に軽減されます(出典:固定資産税・都市計画税(土地・家屋))。120坪すべてが適用されるわけではないため、この差を見落とすと後悔しかねません。

そしてもうひとつ注意したいのが、建物がない状態、つまり「更地」です。

この状態では特例が適用されず、土地の評価そのままで課税されることになります。その結果、家がある場合の3~6倍もの税金がかかる可能性が出てきます(出典:参考資料)。解体や建築のタイミングによって税額が大きく変わることもあるので、計画段階から意識しておくべきポイントです。

土地を購入する前に、そのエリアの固定資産税評価額を調べたり、どの程度の負担になるかをシミュレーションしてみるだけでも、後々の安心感がまったく違ってきます。夢のマイホームだからこそ、見えないコストにも目を向けておきたいところです。

用途地域に応じた建てられる家の範囲を確認する

家を建てる自由があると思いがちですが、実は土地には「建ててもいい家」と「建ててはいけない家」があります。その境界線を引くのが「用途地域」です。

これは、都市の景観や暮らしやすさを守るために、国が土地を13のエリアに分けたルールのこと。たとえば「第一種低層住居専用地域」に指定された場所では、2階建てまでの住宅が基本で、大型マンションや店舗付き住宅は制限されるケースが多いです。静かな住宅街の雰囲気を守るための配慮ですね。

一方、商業施設が立ち並ぶような「商業地域」では、住宅以外の建物も認められていて、その分、建てられる家の自由度も上がります。ただし、便利さと引き換えに、騒音やプライバシーの面で妥協が必要になるかもしれません(出典:参考資料)。

土地を購入する前に、その場所がどの用途地域に属しているかを役所や不動産会社で確認しておきましょう。理想の間取りが、ルールの壁で実現できない…そんな事態を未然に防ぐための、重要なステップです。

高さ制限や斜線制限に引っかからないか注意する

どんなに広々とした120坪の土地でも、「好きなように建ててOK」というわけにはいきません。特に見落としやすいのが、“高さに関するルール”です。

たとえば、前面の道路からどれくらい離れているか、隣の土地との境界はどうなっているか——こうした条件によって「建物はこのラインまでしか伸ばせません」と決められてしまうのが、高さ制限や斜線制限と呼ばれるもの(出典:参考資料)。ピンとこないかもしれませんが、住宅街で見かける“屋根が斜めに切り取られたような家”は、このルールに沿ってデザインされています。

こうした規制は、都市計画法や建築基準法に基づいて定められており、たとえば「道路斜線」は、道に面した部分の圧迫感を軽減するためのもの。「北側斜線」は、北側にある住宅の日照を確保するために設けられています。

せっかく間取りを考えても、「この高さはNGです」とあとから言われてしまえば、プランの大幅な修正も避けられません。そうならないためにも、家づくりの初期段階で、市区町村の建築指導課などに「この土地ではどんな制限があるか」を確認しておくことが何より大切です。

隣地との距離や日当たりへの影響を見落とさない

広い土地があると、つい「敷地いっぱいに家を建てようか」と考えてしまうものです。ただ、そんなときこそ立ち止まって考えたいのが、隣地との距離と日当たりへの配慮です。

たとえば、建物と境界線の距離。法律(民法第234条)では、少なくとも50cm以上あけて建てるのが原則となっています(出典:民法の相隣関係の規定)。耐火構造の建物なら例外もありますが、トラブルを避ける意味でも、この距離は確保しておくのが安心です。

さらに重要なのが「日当たり」です。特に南側に建物があると、自宅への採光に大きく影響します。設計士の間では、「隣家と5mほど離れていると、光の入りが格段に変わる」と言われているほどです(出典:研究資料「採光環境」)。

120坪の土地なら、余裕のある配置が可能です。建物をギリギリまで寄せるよりも、暮らしやすさを優先した距離感を意識すること。それが、毎日の明るさと心地よさに、じわりと効いてきます。

地盤改良などで余計な費用がかからないか注意する

せっかく120坪というゆとりある土地を手に入れても、思わぬ落とし穴になるのが「地盤改良にかかる費用」です。建物にばかり目がいってしまいがちですが、地盤の状態によっては、100万円近い出費が発生するケースもあります。

特に、もともと田んぼだった土地や、埋め立てられた履歴がある場所は要注意。家をしっかり支えるために、地盤を強化する工事が必要になることが多いからです。

代表的な地盤改良の工法と、その費用の目安は次の通りです。

- 表層改良工法:地表近くの土を入れ替えて固める工法。目安は20~50万円ほど。

- 柱状改良工法:地中に円柱状の杭を打ち込んで補強する方法。費用は40~100万円前後。

- 鋼管杭工法:さらに深い地盤を狙って鋼の杭を打ち込む方法で、90~200万円と高額になりがち。

ただし、必ずしもすべての土地で改良が必要なわけではありません。地盤調査の結果によっては、追加費用ゼロで済むこともあります。逆に、想定以上に弱い地盤で、多額の出費が発生することも。

だからこそ、土地選びの段階で「この土地、地盤大丈夫かな?」と疑ってみることが大切です。購入前にハザードマップを確認したり、周辺の地盤情報を調べてみるだけでも、無用な出費を防ぐヒントになりますよ。

知らないと損!無料で間取りプランなど依頼できる方法

「120坪の広さをどう活かせば良いか分からず、間取りのイメージが湧かない」

「家づくりの費用バランスや地盤改良など、見落としが不安で一歩踏み出せない」

「自分の希望を叶えられる間取りプランを、信頼できるプロに無料で提案してほしい!」

あなたも、上記のように悩んではいませんか?

間取りを考えるのは至難の業。一度決めたらやり直しがきかない、住んでから後悔しても手遅れ。

でも実は、そんな悩みを解決する知らないと損する無料で間取りプランなど依頼できる方法があります!

それが、運営歴13年の優れた実績を誇る『タウンライフ家づくり』の活用です。

「タウンライフ家づくり」とは、希望条件を入力するだけで、厳格な国家基準をクリアした住宅メーカーのみから間取りプラン・資金計画・土地提案などを一括でもらえる無料の家づくり支援サービスです。

- 3つの提案が“すべて無料”で一括入手!

希望に沿った「間取りプラン」「資金計画」「土地探し」の3プランを受け取れ、家づくりが一気に進む! - 複数社の提案を自宅で比較検討できる!

家にいながら、簡単に価格や間取りを“比較”できるので適正価格が分かり、効率よく候補を絞り込める! - 全国の信頼できる住宅メーカーから厳選された提案を受けられる!

全国1,200社以上・大手ハウスメーカー36社以上が掲載&提案するのは国家基準を満たすメーカーのみ!

さらに!利用者の方限定で、プレゼント(成功する家づくりの7つの法則と7つの間取り)も受け取ることができます!

筆者も実際にプレゼントを受け取りましたが、読み応えあって今後の家づくりを進めるヒントが満載でした。

一生に一度の家づくり。高い買い物だからこそ後悔しないためにも、複数社に相談してプランを比べてみてください。

【Q&A】120坪の土地に家を建てることに関するよくある質問

最後に120坪の土地に家を建てることに関するよくある質問をまとめました。

気になるポイントをわかりやすく解説していきます。どの内容も家づくりをスムーズに進めるヒントになりますので、ぜひ参考にしてみてください。

120坪の土地の広さを例えるなら?

120坪と聞いても、なかなか実感が湧かない方も多いのではないでしょうか。わかりやすくイメージすると、だいたい体育館のバスケットボールコート1面分くらいの広さに近いです。

もう少し正確に言うと、120坪は約397㎡で、コートは28m×15m=420㎡ほど(出典:換算表)。ほぼ同じくらいの広さがあると考えると、けっこうな余裕がありますよね。家だけでなく、庭や駐車スペースも十分に確保できる広さです。平屋も無理なく建てられるため、ゆったりとした住まいづくりに向いているサイズといえます。

120坪の土地なら豪邸は建てられる?

結論から言えば、条件さえ整えば豪邸のような家も可能です。とはいえ「広い=自由自在」とはいきません。

なぜなら、建てられる家の大きさはその地域の「用途地域」と呼ばれるルールや、建ぺい率・容積率という数字によって制限されるからです。たとえば、建ぺい率60%・容積率200%の土地なら、延床面積で約794㎡の建物が建てられる可能性もあります。ただ、前面道路の幅によってはこの数字が下がるケースもあるので注意が必要です(出典:床面積の算定方法)。理想の家を描くには、まずその土地の条件をしっかり確認しておくことが大切です。

120坪の土地に駐車場は何台分とれる?

「車を何台停められるか?」は、家づくりでもよく出る質問です。120坪の広さがあれば、理論上では15台ほどの駐車が可能とされています。

1台分の駐車スペースは、おおよそ幅2.5m×奥行6.0mが基本。そのうえで車同士がすれ違えるような通路や、出入りのしやすさも考えると、1台あたりに必要な面積は約22.5~25㎡が目安となります(出典:駐車場設計・施工指針について)。単純計算で397㎡(=120坪)を25㎡で割ると約16台。ただし実際にはアプローチや庭とのバランス、敷地の形状によっても変わりますので、家と車の配置をどう組み合わせるかがポイントになってきます。

まとめ:120坪の土地に家を建てる理想的な間取りと注意点

120坪の土地に家を建てる理想的な間取りと注意点をまとめてきました。

改めて、120坪の土地に家を建てる際に知っておきたいポイントをまとめると、

- 隣地との距離を十分に確保し、採光と通風を妨げない配置が大切

- 広さを活かす間取りでも、生活動線を意識した設計が快適さを左右する

- 日当たりを確保するためには、周囲の建物や方角を事前に確認する

- 土地の購入前に地盤調査を行い、改良の有無と費用を把握しておく

- 固定資産税や建築制限など、広さに伴う将来的なコストも見逃せない

120坪の土地に家を建てるというのは、広さを活かした自由な設計が可能になる一方で、日当たりや地盤、法的制限といった見落としがちなポイントも存在します。

理想の住まいを手に入れるためには、土地選びから間取り設計、将来的な費用までをトータルで見通すことが成功のカギとなります。